INTRODUCTION

Les projets d’habitat participatif incarnent une volonté de vivre en collectif avec des valeurs partagées. En culture collective, on parle souvent de P.F.H., “Pu…rée de facteur humain” et de “Précieux facteur humain” pour faire savoir que c’est le facteur principal de réussite ou d’échec des projets !

Cette action vous invite à explorer les enjeux humains au sein des collectifs en abordant l’imbrication des dimensions collectives, individuelles et de rapport au projet, l’importance des postures individuelles dans les relations d’un collectif, l’évolution de ces relations dans le temps, la réalité des conflits en collectif et enfin l’importance de créer un horizon commun pour avancer ensemble.

Après cette lecture, vous aurez une vue d’ensemble qui vous aidera à entrer dans une dynamique collective pour un projet d’habitat participatif. Vous retrouverez une version plus complète dans la Phase 1 : Émergence du collectif et du projet.

Déroulé de l'action

Les enjeux humains dans un collectif

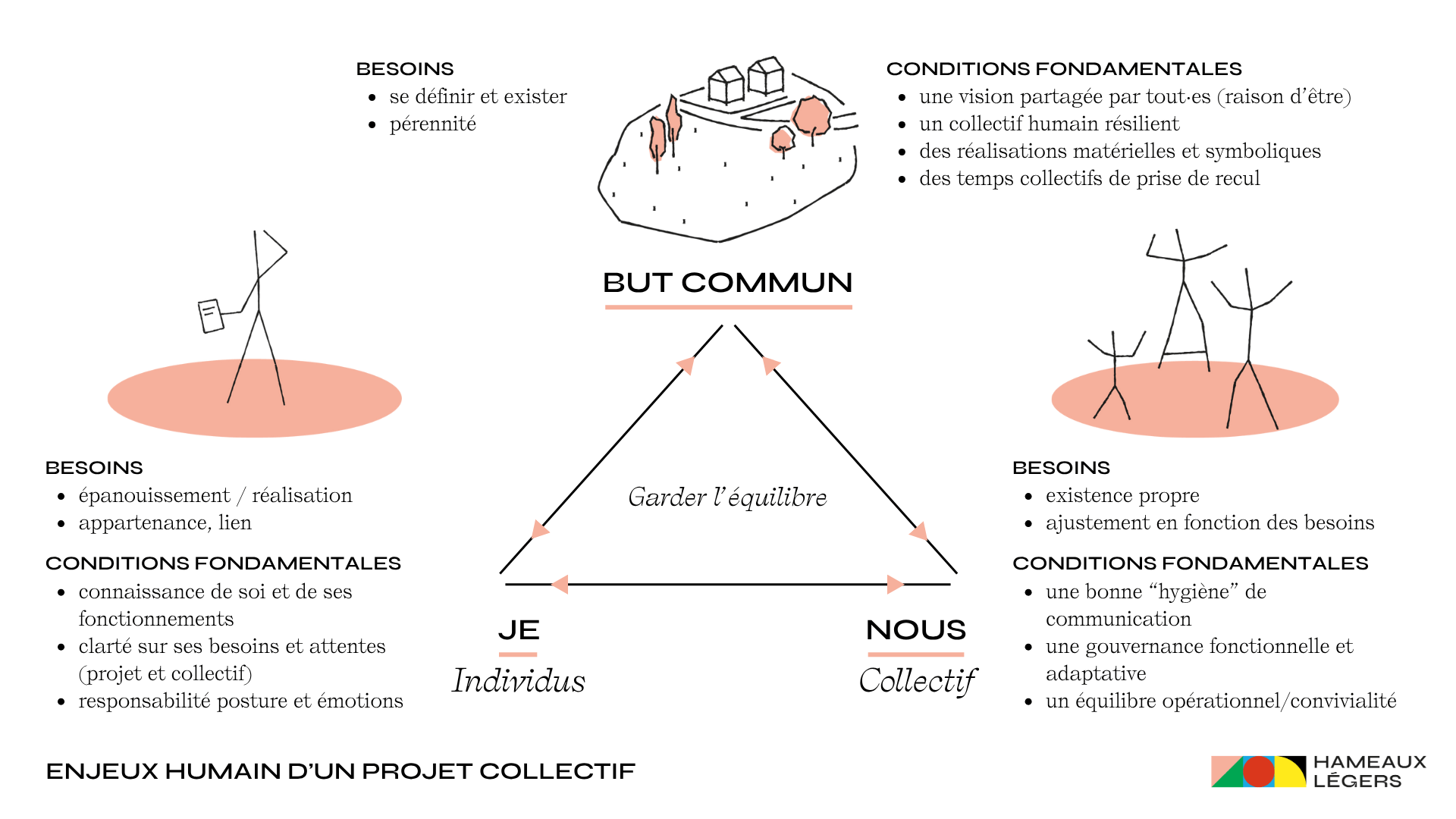

Les enjeux humain d’un projet d’habitat participatif repose sur trois notions importantes : le "Je", le "Nous" et le "But Commun". Il nous semble important chez Hameaux Légers de cartographier ces notions et les interactions entre elles pour comprendre et gérer les enjeux humains avec sérénité dans le temps.

Explications du schéma ci-dessus

- Le "Je" est un individu membre d’un collectif qui :

- apporte ce qu’il est, ses ressources (temps, argent, compétences), ses valeurs et ses aspirations personnelles,

- trouve une place dans ce collectif, avec des rôles plus ou moins formalisés, au service du collectif et/ou du projet.

- Le "Nous" est le collectif caractérisé par :

- un “centre” qui est plus que la somme des individus le composant, c’est-à-dire ce qui est partagé par les individus, mais aussi ce qui ne l’est pas, comme une mosaïque représentant les nuances en son sein,

- une culture commune qui va se formaliser avec l’ensemble des éléments “en commun” qui soude le collectif (idéologie, croyances, pratiques et affects),

- des liens avec des relations interpersonnelles entre les individus du collectif ainsi que des relations externes avec des personnes du territoire.

- des valeurs communes partagées par les individus,

- Le "But Commun" est le ou les projets caractérisé par :

- une raison d’être qui définit l’objectif partagée par le collectif et ses individus,

- des réalisations répondant aux objectifs définis par le collectif et ses individus (charte architecturale et paysagère, règlement intérieur, budget prévisionnel, permis d’aménager constructions, etc.),

- des difficultés et des réussites vécues par le collectif et ses individus, renforçant ainsi le groupe.

Les relations entre le Je, Nous et le But commun

Entre ces trois notions se tissent des relations :

- Du "Je" vers le "But Commun" : Chaque individu adopte une posture personnelle (à laquelle nous apportons plus de détails dans le chapitre suivant) pour contribuer au projet commun.

- Entre le "Je" et le "Nous" : Le collectif est un “miroir” qui reflète sur chaque membre le composant. Les relations, les émotions et les “représentations sociales” de chacun·e ****(les interprétations, la lecture du monde de chacun·e) ****nourrissent les individus et le collectif, les faisant grandir l’un l’autre.

- Du "Nous" vers le "But Commun" : Le collectif utilise des méthodes et des outils pour communiquer, collaborer et réaliser le ou les projets communs. Il défini aussi des processus et des règles pour créer et maintenir un cadre de confiance entre les membres.

Nous vous recommandons de garder cette cartographie des 3 entités et de ses relations afin de vous aider à placer les enjeux humains que vous pouvez vivre en collectif.

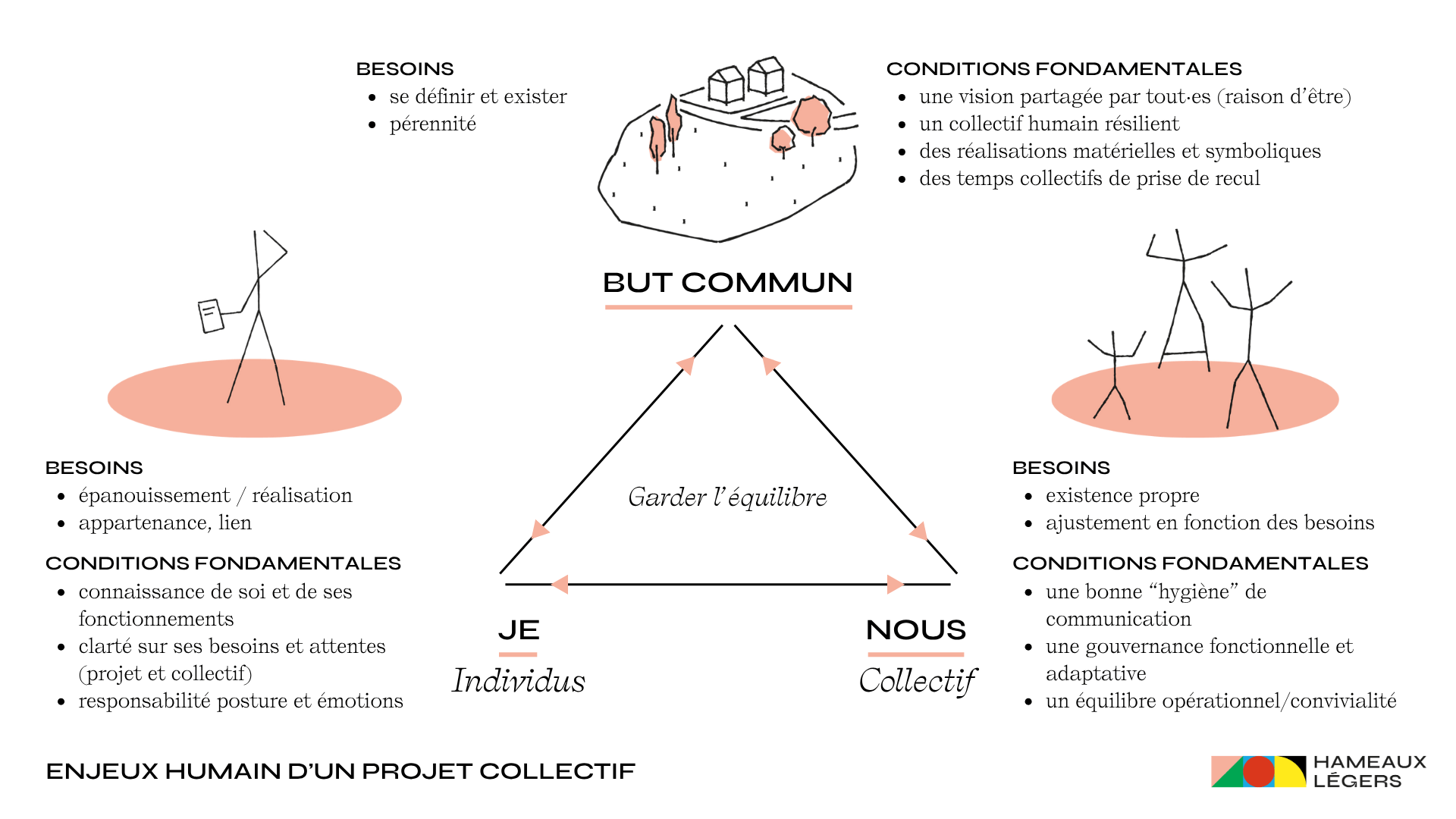

Les enjeux humains dans un collectif

Les enjeux humain d’un projet d’habitat participatif repose sur trois notions importantes : le "Je", le "Nous" et le "But Commun". Il nous semble important chez Hameaux Légers de cartographier ces notions et les interactions entre elles pour comprendre et gérer les enjeux humains avec sérénité dans le temps.

Explications du schéma ci-dessus

- Le "Je" est un individu membre d’un collectif qui :

- apporte ce qu’il est, ses ressources (temps, argent, compétences), ses valeurs et ses aspirations personnelles,

- trouve une place dans ce collectif, avec des rôles plus ou moins formalisés, au service du collectif et/ou du projet.

- Le "Nous" est le collectif caractérisé par :

- un “centre” qui est plus que la somme des individus le composant, c’est-à-dire ce qui est partagé par les individus, mais aussi ce qui ne l’est pas, comme une mosaïque représentant les nuances en son sein,

- une culture commune qui va se formaliser avec l’ensemble des éléments “en commun” qui soude le collectif (idéologie, croyances, pratiques et affects),

- des liens avec des relations interpersonnelles entre les individus du collectif ainsi que des relations externes avec des personnes du territoire.

- des valeurs communes partagées par les individus,

- Le "But Commun" est le ou les projets caractérisé par :

- une raison d’être qui définit l’objectif partagée par le collectif et ses individus,

- des réalisations répondant aux objectifs définis par le collectif et ses individus (charte architecturale et paysagère, règlement intérieur, budget prévisionnel, permis d’aménager constructions, etc.),

- des difficultés et des réussites vécues par le collectif et ses individus, renforçant ainsi le groupe.

Les relations entre le Je, Nous et le But commun

Entre ces trois notions se tissent des relations :

- Du "Je" vers le "But Commun" : Chaque individu adopte une posture personnelle (à laquelle nous apportons plus de détails dans le chapitre suivant) pour contribuer au projet commun.

- Entre le "Je" et le "Nous" : Le collectif est un “miroir” qui reflète sur chaque membre le composant. Les relations, les émotions et les “représentations sociales” de chacun·e ****(les interprétations, la lecture du monde de chacun·e) ****nourrissent les individus et le collectif, les faisant grandir l’un l’autre.

- Du "Nous" vers le "But Commun" : Le collectif utilise des méthodes et des outils pour communiquer, collaborer et réaliser le ou les projets communs. Il défini aussi des processus et des règles pour créer et maintenir un cadre de confiance entre les membres.

Nous vous recommandons de garder cette cartographie des 3 entités et de ses relations afin de vous aider à placer les enjeux humains que vous pouvez vivre en collectif.

Les postures non-violentes en collectif

Un collectif est amené régulièrement à regrouper ses membres afin de “faire commun”, c’est-à-dire créer bien plus que ce qu’un·e individu pourrait faire seul·e. Ces “temps de cercle” peuvent être :

- De l’intelligence collective pour trouver des solutions selon les ressources du groupe, ses limites, ses besoins, le contexte et l’environnement. Cela peut passer par des groupes de travail (pour faire émerger des propositions), des réunions décisionnelles (pour valider des décisions), des bilans collectif (pour évaluer le projet collectivement), des transmissions d’informations ou de savoirs (monter en compétence).

- De la création de liens de qualité, avec de la confiance et du plaisir, pour nourrir la coopération. Cela peut passer par des cercles de paroles (pour nourrir les liens), des retours en binôme (pour améliorer les relations), des énergisants ou “energizers” en anglais (pour mettre de l’énergie).

Chez Hameaux Légers, il nous semble important de prendre un soin particulier des temps de cercle en collectif en habitat participatif.

Dans un temps de cercle, un collectif se conscientise pour échanger des idées, et se connecte émotionnellement ce qui influence la qualité de ce qui est produit. Par la posture de chaque membre, c’est-à-dire la manière d’être et de communiquer, chacun·e a un pouvoir et une responsabilité sur la qualité des échanges dans un cercle.

Attitudes pro-collectives

Les attitudes pro-collectives est un outil intéressant pour adopter en collectif une posture tournée par le “faire commun” :

- Authenticité : être sincère et transparent·e.

- Générosité : rester ouvert·e et engagé·e vers l’autre, vers la relation.

- Constructif : produire quelque chose de nouveau.

- Curiosité : accepter la perception des autres et garder une posture d’apprentissage.

- Évolution : savoir se remettre en question.

Communication Non Violente (CNV)

La Communication Non Violente (CNV) est un outil pour adopter une posture pertinente en collectif. Cette pratique permet en 4 étapes de mieux conscientiser ce qui se passe en soi et ce dont on a besoin, afin d’arriver à communiquer pour aller vers une action constructive :

- OBSERVATION (O) : décrire les faits en termes d'observation partageable,

- à contrario d’une évaluation ou un jugement, c’est-à-dire une confusion entre réalité et ce que l’on pense).

- SENTIMENT (S) : exprimer les sentiments ressentis face à ces faits,

- à contrario d’un jugement masqué qui accuse implicitement l’autre ou soi-même.

- BESOIN (B) : identifier le(s) besoin(s) universels et partagés par tout être humain sous-jacent(s) au ressenti, ce qui demande à être satisfait pour notre épanouissement (exemples : sécurité, liberté, identité, appartenance, amour, coopération, évolution, etc.),

- à contratrio d’une stratégie qui implique l’action d’une autre personne ou de soi-même destinée à satisfaire un ou des besoin(s).

- DEMANDE (D) : formuler une demande pour répondre au besoin tout en respectant les critères suivants : réalisable, concrète, précise et formulée positivement,

- à contrario d’une exigence, un ordre implicite ou explicite non négociable.

Voici un schéma qui résume cette posture :

Nous resterons à cette introduction de la CNV dans cette action. Afin de vous mieux vous former à cette posture, nous vous recommandons de consulter la ressource Découvrir la Communication Non Violente (CNV) disponible dans la boite à outil en bas de page.

Les postures non-violentes en collectif

Un collectif est amené régulièrement à regrouper ses membres afin de “faire commun”, c’est-à-dire créer bien plus que ce qu’un·e individu pourrait faire seul·e. Ces “temps de cercle” peuvent être :

- De l’intelligence collective pour trouver des solutions selon les ressources du groupe, ses limites, ses besoins, le contexte et l’environnement. Cela peut passer par des groupes de travail (pour faire émerger des propositions), des réunions décisionnelles (pour valider des décisions), des bilans collectif (pour évaluer le projet collectivement), des transmissions d’informations ou de savoirs (monter en compétence).

- De la création de liens de qualité, avec de la confiance et du plaisir, pour nourrir la coopération. Cela peut passer par des cercles de paroles (pour nourrir les liens), des retours en binôme (pour améliorer les relations), des énergisants ou “energizers” en anglais (pour mettre de l’énergie).

Chez Hameaux Légers, il nous semble important de prendre un soin particulier des temps de cercle en collectif en habitat participatif.

Dans un temps de cercle, un collectif se conscientise pour échanger des idées, et se connecte émotionnellement ce qui influence la qualité de ce qui est produit. Par la posture de chaque membre, c’est-à-dire la manière d’être et de communiquer, chacun·e a un pouvoir et une responsabilité sur la qualité des échanges dans un cercle.

Attitudes pro-collectives

Les attitudes pro-collectives est un outil intéressant pour adopter en collectif une posture tournée par le “faire commun” :

- Authenticité : être sincère et transparent·e.

- Générosité : rester ouvert·e et engagé·e vers l’autre, vers la relation.

- Constructif : produire quelque chose de nouveau.

- Curiosité : accepter la perception des autres et garder une posture d’apprentissage.

- Évolution : savoir se remettre en question.

Communication Non Violente (CNV)

La Communication Non Violente (CNV) est un outil pour adopter une posture pertinente en collectif. Cette pratique permet en 4 étapes de mieux conscientiser ce qui se passe en soi et ce dont on a besoin, afin d’arriver à communiquer pour aller vers une action constructive :

- OBSERVATION (O) : décrire les faits en termes d'observation partageable,

- à contrario d’une évaluation ou un jugement, c’est-à-dire une confusion entre réalité et ce que l’on pense).

- SENTIMENT (S) : exprimer les sentiments ressentis face à ces faits,

- à contrario d’un jugement masqué qui accuse implicitement l’autre ou soi-même.

- BESOIN (B) : identifier le(s) besoin(s) universels et partagés par tout être humain sous-jacent(s) au ressenti, ce qui demande à être satisfait pour notre épanouissement (exemples : sécurité, liberté, identité, appartenance, amour, coopération, évolution, etc.),

- à contratrio d’une stratégie qui implique l’action d’une autre personne ou de soi-même destinée à satisfaire un ou des besoin(s).

- DEMANDE (D) : formuler une demande pour répondre au besoin tout en respectant les critères suivants : réalisable, concrète, précise et formulée positivement,

- à contrario d’une exigence, un ordre implicite ou explicite non négociable.

Voici un schéma qui résume cette posture :

Nous resterons à cette introduction de la CNV dans cette action. Afin de vous mieux vous former à cette posture, nous vous recommandons de consulter la ressource Découvrir la Communication Non Violente (CNV) disponible dans la boite à outil en bas de page.

Les postures non-violentes en collectif

Un collectif, ou "nous", est une entité vivante en constante évolution, façonnée par les interactions, les défis et les apprentissages partagés de ses membres. En habitat participatif, les groupes se construisent en traversant des phases distinctes qui rythment leur maturation.

Nous distinguons cinq types de "nous", qui jalonnent cette évolution :

- Le Pseudo-Nous : une phase de pré-contact, où les membres se rencontrent et s’observent avec prudence, sans encore former une entité unifiée.

- Le Nous Symbiotique : une dynamique fusionnelle, où le groupe privilégie l’unité et la création d’une culture commune, mais reste peu orienté vers l’action concrète.

- Le Nous Conflictuel : une étape de différenciation, où les tensions émergent et permettent au collectif de se renforcer en affrontant ses contradictions.

- Le Nous Mature : une phase de confiance et d’authenticité, où le groupe sait gérer les désaccords et agit avec efficacité et créativité.

- Le Nous Équipe : la phase idéale de collaboration, où les rôles sont clairs, la communication fluide, et l’engagement vers un objectif commun est à son paroxysme.

Ces phases, loin d’être linéaires, peuvent se chevaucher, se répéter ou ressurgir, notamment lors de l’arrivée de nouveaux membres ou face à des transitions majeures. Chaque phase répond à des besoins spécifiques et offre des opportunités uniques pour renforcer la cohésion et l’efficacité d’un collectif.

Cette introduction vous invite à découvrir comment un collectif se transforme, grandit et s’unit, en traversant ces phases clés. Pour plus de détails, nous vous recommandons de consulter la ressource Découvrir la Vie des Nous disponible dans la boite à outil en bas de page.

Voici un schéma qui illustre les différentes phases du “nous”. Aidez-vous en pour situer la dymanique d’un collectif.

Les postures non-violentes en collectif

Un collectif, ou "nous", est une entité vivante en constante évolution, façonnée par les interactions, les défis et les apprentissages partagés de ses membres. En habitat participatif, les groupes se construisent en traversant des phases distinctes qui rythment leur maturation.

Nous distinguons cinq types de "nous", qui jalonnent cette évolution :

- Le Pseudo-Nous : une phase de pré-contact, où les membres se rencontrent et s’observent avec prudence, sans encore former une entité unifiée.

- Le Nous Symbiotique : une dynamique fusionnelle, où le groupe privilégie l’unité et la création d’une culture commune, mais reste peu orienté vers l’action concrète.

- Le Nous Conflictuel : une étape de différenciation, où les tensions émergent et permettent au collectif de se renforcer en affrontant ses contradictions.

- Le Nous Mature : une phase de confiance et d’authenticité, où le groupe sait gérer les désaccords et agit avec efficacité et créativité.

- Le Nous Équipe : la phase idéale de collaboration, où les rôles sont clairs, la communication fluide, et l’engagement vers un objectif commun est à son paroxysme.

Ces phases, loin d’être linéaires, peuvent se chevaucher, se répéter ou ressurgir, notamment lors de l’arrivée de nouveaux membres ou face à des transitions majeures. Chaque phase répond à des besoins spécifiques et offre des opportunités uniques pour renforcer la cohésion et l’efficacité d’un collectif.

Cette introduction vous invite à découvrir comment un collectif se transforme, grandit et s’unit, en traversant ces phases clés. Pour plus de détails, nous vous recommandons de consulter la ressource Découvrir la Vie des Nous disponible dans la boite à outil en bas de page.

Voici un schéma qui illustre les différentes phases du “nous”. Aidez-vous en pour situer la dymanique d’un collectif.

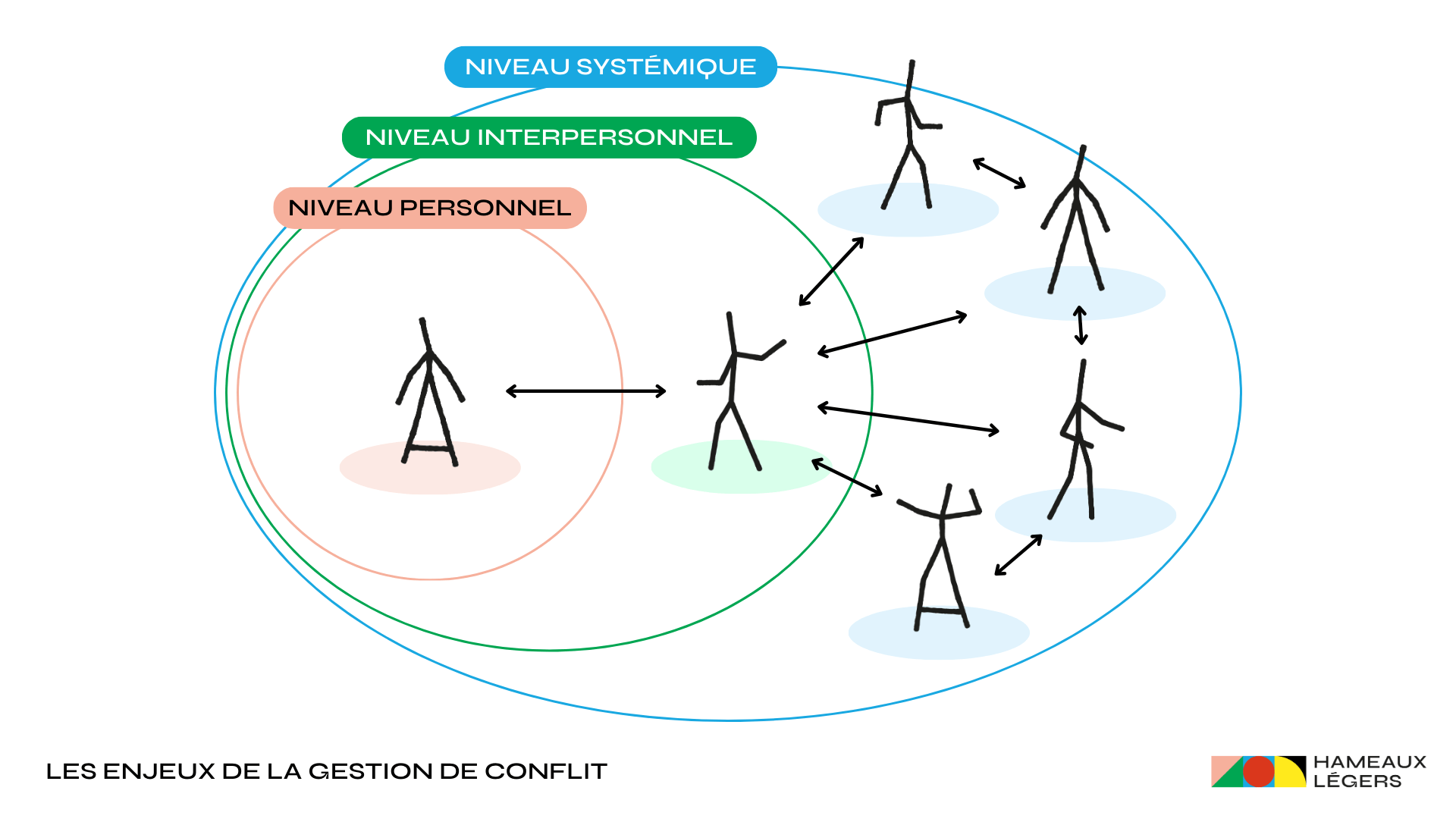

Les enjeux de la gestion de conflit

Les conflits sont une réalité inévitable dans tout collectif d’habitat participatif. Souvent redoutés, ils sont pourtant des opportunités pour tester la solidité des outils du groupe et transformer les tensions en leviers de croissance collective. Les conflits sont importants et utiles pour le projet et le collectif :

- ils révèlent les déséquilibres, les besoins non exprimés et les attentes divergentes,

- ils permettent de clarifier les valeurs, les rôles et les limites de chacun,

- bien gérés, ils renforcent la cohésion et la créativité du collectif.

L’enjeu n’est donc pas d’éviter les conflits, mais de les aborder avec des outils adaptés pour en faire des opportunités de co-construction.

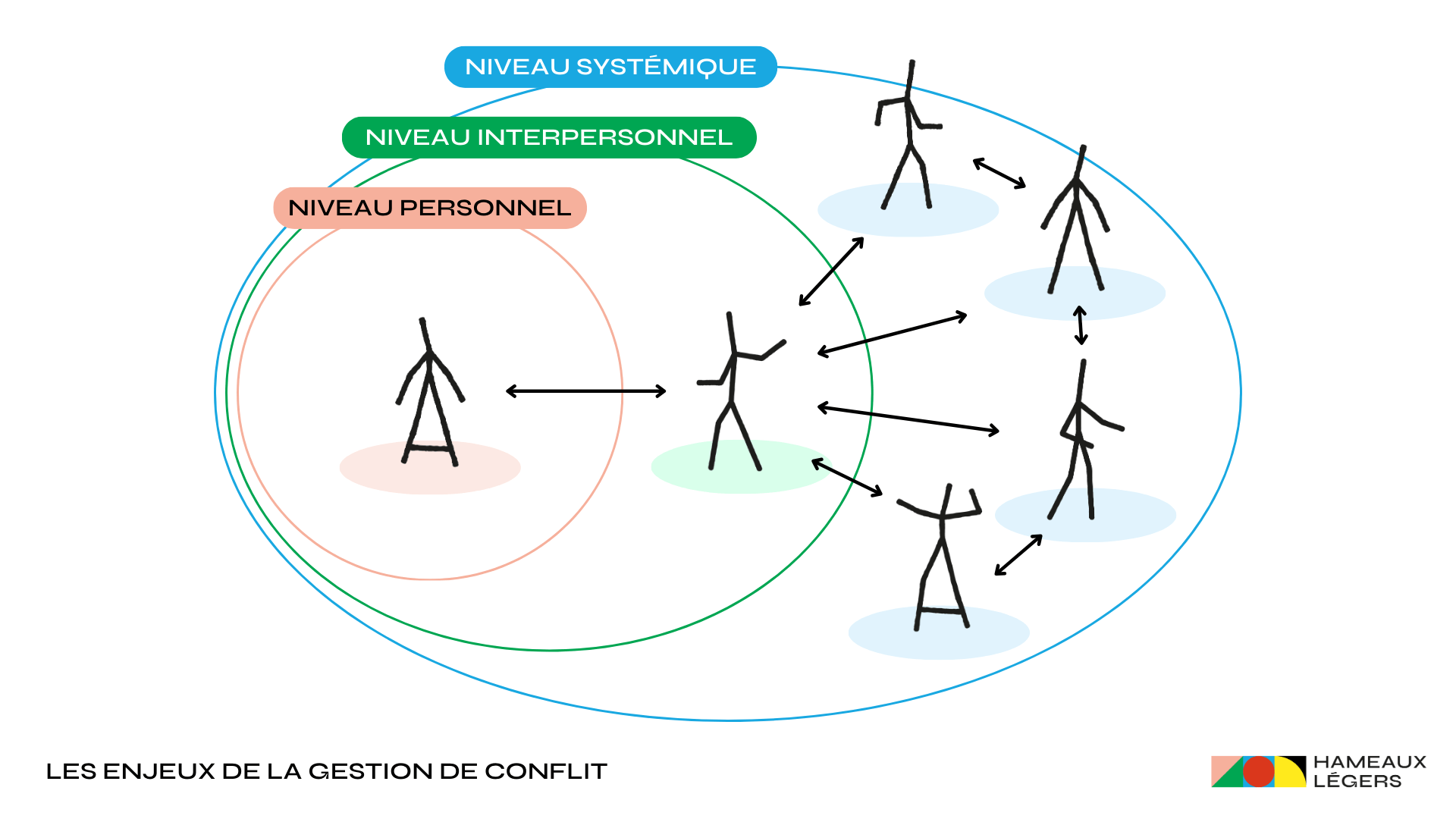

Niveaux d’intervention des conflits dans un collectif

Les conflits peuvent émerger à différents niveaux, chacun nécessitant une approche spécifique :

- Niveau personnel : conflit interne à un individu, lié à ses valeurs, ses émotions ou ses besoins non satisfaits.

- Niveau interpersonnel : conflit entre deux ou plusieurs personnes, souvent lié à des malentendus, des divergences d’opinions ou des dynamiques relationnelles.

- Niveau systémique : conflit lié à l’organisation du collectif elle-même, ses structures, ses règles ou sa culture.

Un conflit peut souvent commencer à un niveau et s’étendre aux autres s’il n’est pas traité. Par exemple, un conflit interpersonnel non résolu peut révéler un problème systémique (comme un manque de clarté dans les rôles).

Voici un schéma qui illustre ces niveaux :

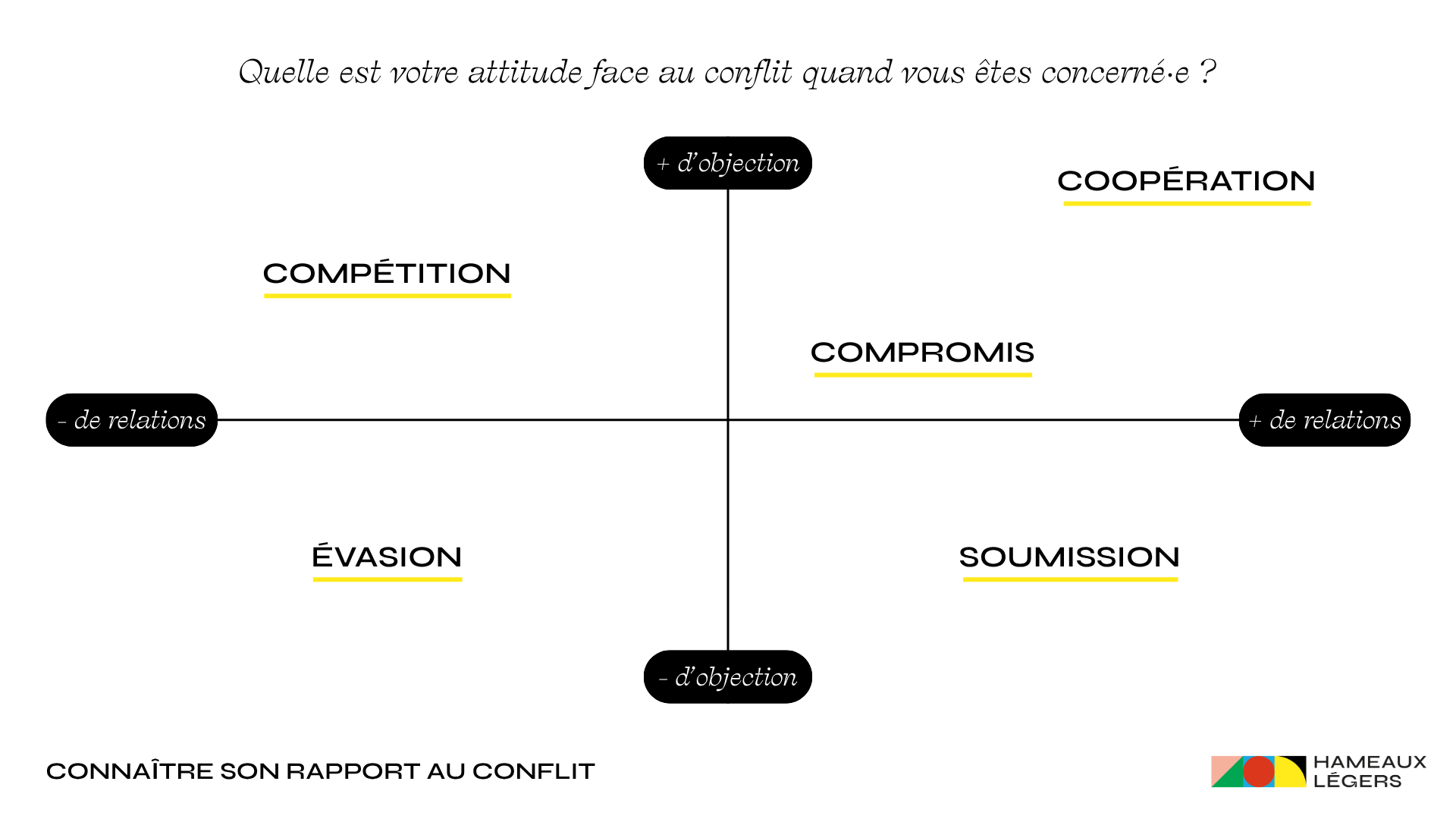

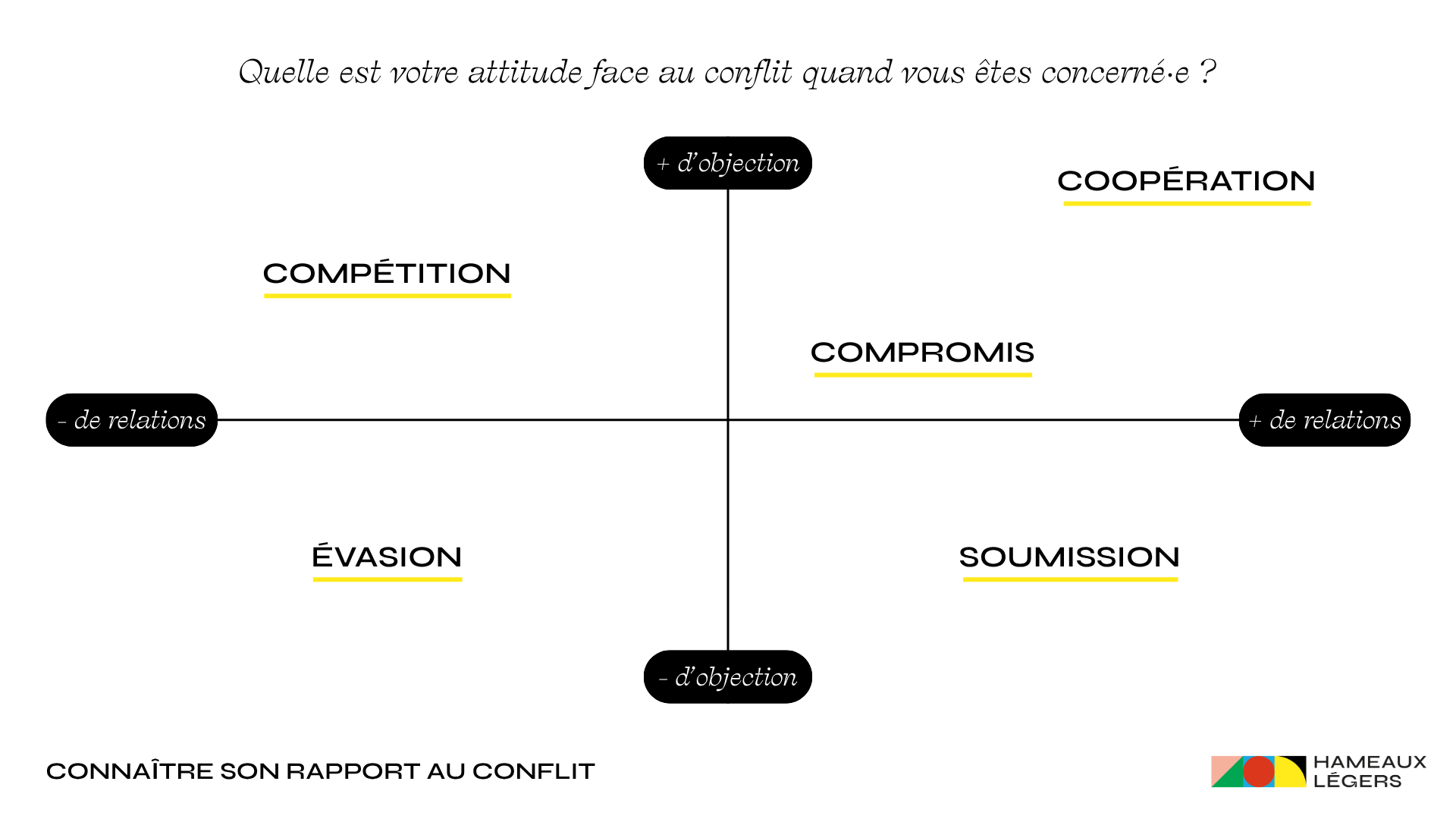

Exercices pour connaître le rapport au conflit des membres d’un collectif

Avant de rejoindre un collectif ou dès ses débuts, il est utile de s’interroger sur sa propre attitude face aux conflits. Cette prise de conscience permet d’anticiper les réactions et de mieux comprendre celles des autres.

Votre attitude face au conflit quand vous êtes concerné·e. Prenez un moment pour réfléchir : lorsque vous êtes directement impliqué·e dans un conflit, quelle est généralement votre réaction ?

- En compétition : vous cherchez à gagner, à imposer votre point de vue.

- En compromis : vous cherchez un terrain d’entente, même si cela implique des concessions.

- En évasion : vous évitez le conflit, vous vous retirez ou vous minimisez son importance.

- En soumission : vous cédez pour préserver la paix, même si cela ne vous convient pas.

Votre attitude face au conflit quand vous êtes témoin. Lorsque vous observez un conflit entre d’autres personnes, comment réagissez-vous ?

- Vous fermez les yeux, en espérant que cela se règle seul.

- Vous prenez la défense de quelqu’un, en vous positionnant clairement.

- Vous cherchez une solution, en proposant une médiation ou un cadre pour en discuter.

Ces exercices permettent de prendre conscience de vos automatismes et de leurs impacts sur le collectif, vous aident à comprendre les postures des autres et ouvrent la voie à une co-construction des conflits, en transformant les blocages en opportunités de dialogue.

Bonnes pratiques en gestion de conflits

Pour transformer les conflits en leviers de croissance, voici des pratiques à adopter, que ce soit en amont (anticipation) ou en aval (gestion).

- Anticiper les conflits

- Prendre des temps seul pour s’écouter (pratique méditative, écriture, etc.).

- Faciliter des temps collectifs de régulation (célébrations, deuils, cercle de parole, etc.).

- Prendre en compte la charge du soin des personnes (rôles, outils, espaces & temps).

- Gérer les conflits

- Se saisir d’un temps seul·e ou collectif pour reconnaître l’existence d’une tension, d’un conflit.

- Mettre en place des protocoles pour permettre à chacun·e de prendre du recul, s’écouter et écouter les autres, comprendre puis trouver des solutions.

- Anticiper un processus de sauvegarde partagé dans le cas où les membres ne veulent plus prendre soin des relations et que la seule solution c’est la “rupture”, pouvant aller jusqu’à l’exclusion.

- Se faire accompagner (médiation, facilitation).

Les conflits ne sont pas forcément des échecs, mais des opportunités d’apprentissage et de renforcement du collectif. En les abordant avec curiosité, écoute et bienveillance, il est possible de les transformer en moments de créativité et de résilience.

Les enjeux de la gestion de conflit

Les conflits sont une réalité inévitable dans tout collectif d’habitat participatif. Souvent redoutés, ils sont pourtant des opportunités pour tester la solidité des outils du groupe et transformer les tensions en leviers de croissance collective. Les conflits sont importants et utiles pour le projet et le collectif :

- ils révèlent les déséquilibres, les besoins non exprimés et les attentes divergentes,

- ils permettent de clarifier les valeurs, les rôles et les limites de chacun,

- bien gérés, ils renforcent la cohésion et la créativité du collectif.

L’enjeu n’est donc pas d’éviter les conflits, mais de les aborder avec des outils adaptés pour en faire des opportunités de co-construction.

Niveaux d’intervention des conflits dans un collectif

Les conflits peuvent émerger à différents niveaux, chacun nécessitant une approche spécifique :

- Niveau personnel : conflit interne à un individu, lié à ses valeurs, ses émotions ou ses besoins non satisfaits.

- Niveau interpersonnel : conflit entre deux ou plusieurs personnes, souvent lié à des malentendus, des divergences d’opinions ou des dynamiques relationnelles.

- Niveau systémique : conflit lié à l’organisation du collectif elle-même, ses structures, ses règles ou sa culture.

Un conflit peut souvent commencer à un niveau et s’étendre aux autres s’il n’est pas traité. Par exemple, un conflit interpersonnel non résolu peut révéler un problème systémique (comme un manque de clarté dans les rôles).

Voici un schéma qui illustre ces niveaux :

Exercices pour connaître le rapport au conflit des membres d’un collectif

Avant de rejoindre un collectif ou dès ses débuts, il est utile de s’interroger sur sa propre attitude face aux conflits. Cette prise de conscience permet d’anticiper les réactions et de mieux comprendre celles des autres.

Votre attitude face au conflit quand vous êtes concerné·e. Prenez un moment pour réfléchir : lorsque vous êtes directement impliqué·e dans un conflit, quelle est généralement votre réaction ?

- En compétition : vous cherchez à gagner, à imposer votre point de vue.

- En compromis : vous cherchez un terrain d’entente, même si cela implique des concessions.

- En évasion : vous évitez le conflit, vous vous retirez ou vous minimisez son importance.

- En soumission : vous cédez pour préserver la paix, même si cela ne vous convient pas.

Votre attitude face au conflit quand vous êtes témoin. Lorsque vous observez un conflit entre d’autres personnes, comment réagissez-vous ?

- Vous fermez les yeux, en espérant que cela se règle seul.

- Vous prenez la défense de quelqu’un, en vous positionnant clairement.

- Vous cherchez une solution, en proposant une médiation ou un cadre pour en discuter.

Ces exercices permettent de prendre conscience de vos automatismes et de leurs impacts sur le collectif, vous aident à comprendre les postures des autres et ouvrent la voie à une co-construction des conflits, en transformant les blocages en opportunités de dialogue.

Bonnes pratiques en gestion de conflits

Pour transformer les conflits en leviers de croissance, voici des pratiques à adopter, que ce soit en amont (anticipation) ou en aval (gestion).

- Anticiper les conflits

- Prendre des temps seul pour s’écouter (pratique méditative, écriture, etc.).

- Faciliter des temps collectifs de régulation (célébrations, deuils, cercle de parole, etc.).

- Prendre en compte la charge du soin des personnes (rôles, outils, espaces & temps).

- Gérer les conflits

- Se saisir d’un temps seul·e ou collectif pour reconnaître l’existence d’une tension, d’un conflit.

- Mettre en place des protocoles pour permettre à chacun·e de prendre du recul, s’écouter et écouter les autres, comprendre puis trouver des solutions.

- Anticiper un processus de sauvegarde partagé dans le cas où les membres ne veulent plus prendre soin des relations et que la seule solution c’est la “rupture”, pouvant aller jusqu’à l’exclusion.

- Se faire accompagner (médiation, facilitation).

Les conflits ne sont pas forcément des échecs, mais des opportunités d’apprentissage et de renforcement du collectif. En les abordant avec curiosité, écoute et bienveillance, il est possible de les transformer en moments de créativité et de résilience.

(Ré)interrogeons nos systèmes de croyances

Comme le montre le principe de l’échelle d’inférence mise au point par Chris Argyris et repris par Peter Senge, des personnes peuvent construire des croyances différentes après avoir été exposées aux mêmes faits réels et observables. Ces croyances vont engendrer des actions qui nourrissent l’intérêt d’un individu à son échelle, ce qui peut créer des disparités dans le contexte d’une dynamique d’équipe.

Pour créer une dynamique collective harmonieuse et efficace, il est essentiel de prendre en compte les enjeux de chaque membre. Voici 9 conseils inspirées de nos pratiques pour renforcer la cohésion et l’efficacité d’un collectif :

1. Mieux se connaître : Chaque membre doit identifier et exprimer ses besoins non-négociables et son rapport aux stratégies possible.

2. Faire émerger un "Nous" cohérent avec une vision stable : Définissez ensemble la raison d’être et les missions du collectif pour créer une vision stable et partagée.

3. Équilibrer le soin à l’humain avec l’efficacité organisationnelle : Établissez un cadre de sécurité (charte relationnelle, règles de fonctionnement) et des espaces d’écoute (cercles de parole).

4. Prendre conscience des rythmes du groupe : Proposez des niveaux d’engagement variés : groupe cœur, équipes projets, etc.

5. Ne pas répéter les erreurs passées : Documentez les réalisations (comptes-rendus, frise chronologique) pour éviter de répéter les mêmes erreurs.

6. Éviter le conformisme, l’autocensure et l’illusion d’invulnérabilité : Valorisez les idées marginales ou opposées (boîtes à idées, rôle d’avocat du diable) pour éviter le conformisme.

7. Maintenir une communauté forte et ouverte : Clarifiez les processus d’entrée et de sortie, et cultivez le sentiment d’appartenance tout en encourageant les liens avec d’autres groupes.

8. Gérer l’équilibre des pouvoirs par une gouvernance adaptée : Optez pour une gouvernance qui favorise les initiatives, régule les pouvoirs, et valorise les compétences de chacun·e.

9. Dédier des temps de cercles à la gestion des émotions : Consacrez des temps spécifiques à l’expression des émotions (météo de début de réunion, cercles de parole, espaces de médiation si nécessaire).

(Ré)interrogeons nos systèmes de croyances

Comme le montre le principe de l’échelle d’inférence mise au point par Chris Argyris et repris par Peter Senge, des personnes peuvent construire des croyances différentes après avoir été exposées aux mêmes faits réels et observables. Ces croyances vont engendrer des actions qui nourrissent l’intérêt d’un individu à son échelle, ce qui peut créer des disparités dans le contexte d’une dynamique d’équipe.

Pour créer une dynamique collective harmonieuse et efficace, il est essentiel de prendre en compte les enjeux de chaque membre. Voici 9 conseils inspirées de nos pratiques pour renforcer la cohésion et l’efficacité d’un collectif :

1. Mieux se connaître : Chaque membre doit identifier et exprimer ses besoins non-négociables et son rapport aux stratégies possible.

2. Faire émerger un "Nous" cohérent avec une vision stable : Définissez ensemble la raison d’être et les missions du collectif pour créer une vision stable et partagée.

3. Équilibrer le soin à l’humain avec l’efficacité organisationnelle : Établissez un cadre de sécurité (charte relationnelle, règles de fonctionnement) et des espaces d’écoute (cercles de parole).

4. Prendre conscience des rythmes du groupe : Proposez des niveaux d’engagement variés : groupe cœur, équipes projets, etc.

5. Ne pas répéter les erreurs passées : Documentez les réalisations (comptes-rendus, frise chronologique) pour éviter de répéter les mêmes erreurs.

6. Éviter le conformisme, l’autocensure et l’illusion d’invulnérabilité : Valorisez les idées marginales ou opposées (boîtes à idées, rôle d’avocat du diable) pour éviter le conformisme.

7. Maintenir une communauté forte et ouverte : Clarifiez les processus d’entrée et de sortie, et cultivez le sentiment d’appartenance tout en encourageant les liens avec d’autres groupes.

8. Gérer l’équilibre des pouvoirs par une gouvernance adaptée : Optez pour une gouvernance qui favorise les initiatives, régule les pouvoirs, et valorise les compétences de chacun·e.

9. Dédier des temps de cercles à la gestion des émotions : Consacrez des temps spécifiques à l’expression des émotions (météo de début de réunion, cercles de parole, espaces de médiation si nécessaire).

BOîte à OUTILS

Ateliers

Apports théoriques

Documents exemples et témoignages

ET APrès

Droit d'usage de cette ressource

Cette ressource créée par Hameaux Légers est sous licence CC-BY-SA 4.0. Vous pouvez donc l’exploiter (partager, copier, reproduire, distribuer, communiquer, réutiliser, adapter) par tous moyens et sous tous formats pour des fins commerciales ou non.

Les seules obligations sont de :

- créditer l’association Hameaux Légers comme auteur de l’œuvre originale, d’indiquer la source et d’indiquer si vous avez effectué des modifications.

- diffuser votre contenu sous la même licence.

Vous avez une suggestion ou une ressource à nous partager ?