Contexte

La gestion par consentement est un processus issu de la sociocratie. Il permet d’aboutir à une prise de décision à laquelle personne ne dit "non" . C’est à dire que personne ne s’oppose à l’application de la décision prise, car toutes les objections valables ont été levées.

Il ne s’agit pas de faire des compromis à tout prix pour tomber dans un “consensus mou” dans lequel personne ne serait vraiment satisfait, mais bien de prendre des décisions pour permettre au collectif d’avancer, en tenant compte des avis de chacun.

Apport théorique

Prise de décision par consentement

Le principe général est qu’une proposition est validée si personne ne dit “non”, c’est-à-dire si personne n’a d’objection à ce que la proposition soit appliquée (à la différence du consensus où tout le monde doit dire "oui"). L’idée n’est pas de trouver la meilleure proposition, mais une proposition possible qui puisse fonctionner et être mise en place sans mettre les membres du collectif en tension.

L’état d’esprit à adopter pour utiliser cette méthode est une forme de lâcher-prise :

- “Même si personnellement j’aurais fais autre chose, je ne suis pas gêné profondément par cette proposition, autant qu'elle soit validée et on verra ce que ça donne, quitte à l'ajuster plus tard.”

- “Au moins on a fait un pas et on est pas en train d'essayer de tout prévoir, tout contrôler.”

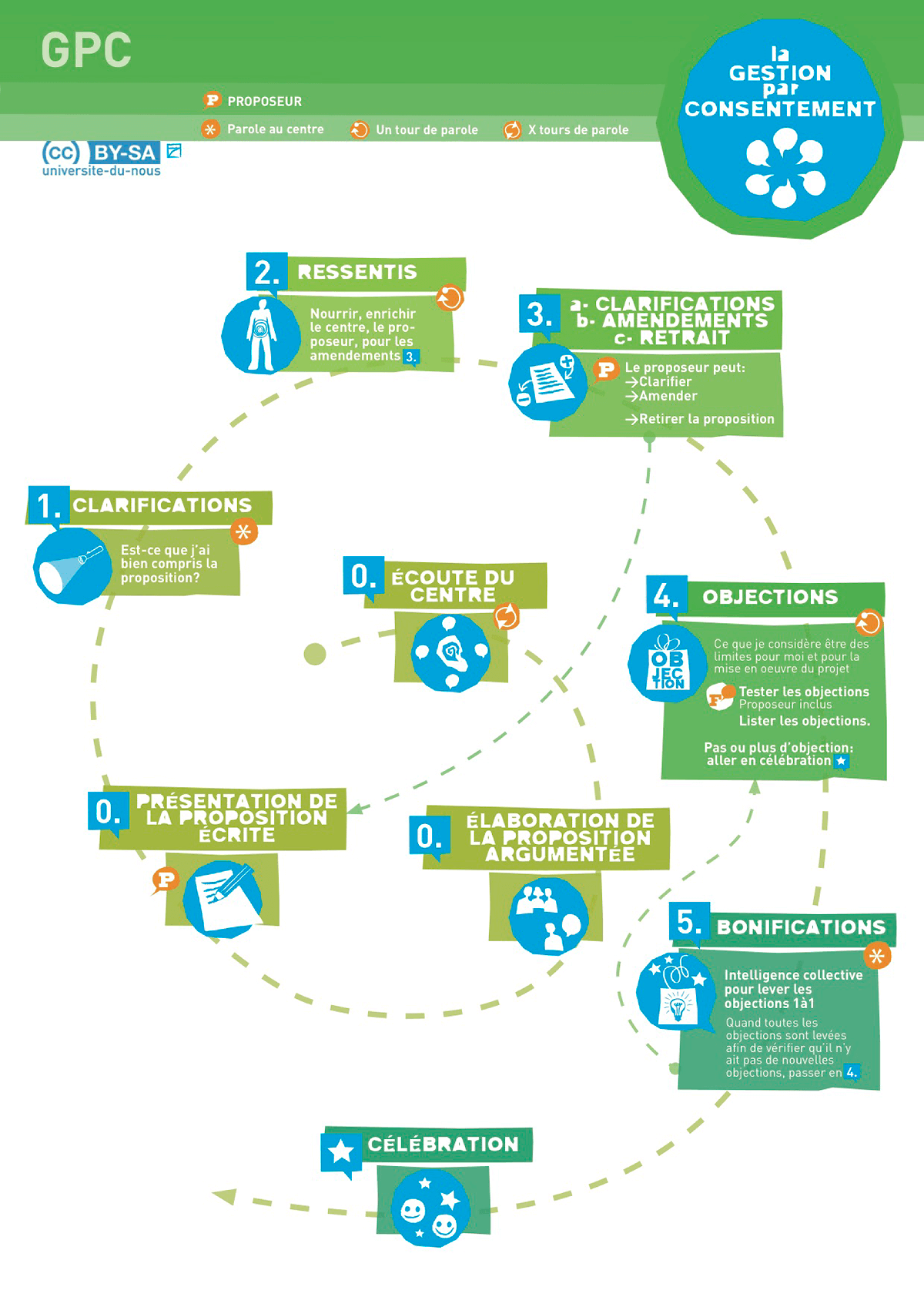

Le processus de la gestion par consentement

Nous vous partageons le processus fourni par l’Université du Nous :

0. Écoute du centre

Chacun·e est invité·e à formuler les éléments importants relatifs au point traité.

Cette phase peut s’effectuer sous forme de x tours de cercles. Cela peut-être un temps à part entière.

0. Élaboration de la proposition argumentée

Il est conseillé de faire une proposition simple au départ, qui sera transformée par intelligence collective au travers du processus de la GPC.

Á l'écoute du centre, le ou la facilitateur·ice peut demander à une personne, de formuler une proposition ou quelques personnes peuvent constituer un groupe d'amélioration qui va plancher sur l'élaboration écrite et argumentée de la proposition.

0. Présentation de la proposition écrite

Une personne est "porteuse" de la proposition. Une seule proposition est traitée à la fois.

1. Clarifications

“ Est-ce clair ? Est-ce que je comprends ?”

Chacun·e pose des questions en vue de comprendre la proposition dans son ensemble. C'est le ou la porteur·euse qui répond et clarifie les éléments de la proposition. L’objectif est d’ôter tout doute ou possible interprétation erronée de la proposition. Le ou la porteur·euse ne répond pas aux "pourquoi ... ?". Il ne s'agit pas d'exprimer ce que l'on ressent vis à vis de la proposition qui est dans l’étape 2.

2. Ressentis / Expressions

En quoi la proposition vient satisfaire mes besoins, ou ceux du projet par rapport à l’organisation ?

Chacun·e s’exprime sur ce que la proposition lui évoque. C’est là qu’un maximum d’informations peuvent être exposées afin de nourrir le ou la proposeur·euse pour lui permettre d'amender la proposition en étape 3.

Le ou la proposeur·euse tente d'avoir une écoute large, de saisir la température globale qui se dégage au centre.

3. Clarifications / Amendements / Retrait

Le ou la proposeur·euse est invité·e, sur la base de ce qu'il a entendu, à, éventuellement:

- Re-clarifier la proposition,

- Amender la proposition : proposer des modifications (ajouts, retraits).

- Retirer la proposition: s'il s'avère qu'elle n'est pas pertinente.

En cas de retrait, le processus reprend à l’étape 0 avec une nouvelle proposition.

4. Objections

Ce ne sont pas des préférences, des avis, d’autres propositions. C'est ce que je considère être des limites pour moi et pour la mise en oeuvre du projet.

Le ou la facilitateur·ice fait un tour pour savoir si les membres du groupe ont des objections. Dans un premier temps, ils sont juste invités à dire si "oui", ou "non" ils ont une objection.

S’il n’y a que des "non", la proposition est adoptée. Aller directement en célébration.

S'il y a des objections elles sont écoutées et traitées une à une.

La formulation d'une objection n'est pas la formulation de la solution à celle-ci. Le ou la facilitateur·ice se centre sur l'obtention de la formulation de l'objection. Iel note les objections au tableau et le prénom de qui les porte.

Le ou la facilitateur·ice teste les objections. D'abord, identifier si une objection annule la proposition. Si c’est le cas, retourner en étape 0. Le ou la facilitateur·ice n'a pas le pouvoir de dire si l'objection est raisonnable ou non. Il peut seulement poser des questions afin d'aider celui qui porte l'objection à le déterminer.

Une objection est raisonnable si :

- Elle invite à une bonification de la proposition par l’intelligence collective du groupe.

- Elle élimine la proposition, en la rendant impossible à réaliser (on gagne du temps en passant à une autre proposition).

- Elle est argumentée de manière claire.

- Elle n’est pas une manière détournée, consciemment ou non, d’exprimer une préférence ou une autre proposition.

Se poser les questions :

- “Quels sont les arguments ?”

- “Est-ce une préférence ?”

- “Qu’est ce qui va m’empêcher d’être efficace et actif·ve dans la mise en place de la proposition ?”

- “Si on adopte la proposition, est-ce que ça va faire du tort au groupe, au projet ?”

- “Quel est le problème ?”

- “Puis-je vivre avec cette proposition ?”

5.Bonifications

Le ou la facilitateur·ice traite les objections une par une. Les objections posées au centre deviennent celles du groupe. La discussion est libre, chacun peut apporter des solutions dans le but de lever l’objection traitée.

Le ou la facilitateur·ice s'assure régulièrement de voir si l'objection se lève auprès de la personne qui l'a émise. Si une solution lève l'objection d'une personne celle-ci en informe le groupe.

Après un tour de levée d'objections, s'assurer que de nouvelles ne sont pas apparues.

Lorsqu'il n'y a plus d'objection, il y a consentement mutuel. La proposition est adoptée.

Célébrations

Pour marquer le fait que la décision a été prise en consentement mutuel.

Se féliciter pour cette étape franchie en groupe. Au groupe de définir la manière dont il va célébrer cela (applaudissement, repas, fête...).

Résumé schématique du processus

Ces fiches pratiques sont issues de l’Université Du Nous (UDN) qui propose de nombreuses autres ressources pour pratiquer la gouvernance partagée :

- Fiche gestion par consentement de l’Université du Nous

- Aide à la facilitation gestion par consentement de l’Université du Nous

Vous pouvez aussi consulter une adaptation de l’École de la Découverte à partir de ce lien.

Démonstration en vidéo

Voici une démonstration d’une élection sans candidat·e proposée par l’Université du Nous :

Points clés

Droit d'usage de cette ressource

Cette ressource créée par Hameaux Légers est sous licence CC-BY-SA 4.0. Vous pouvez donc l’exploiter (partager, copier, reproduire, distribuer, communiquer, réutiliser, adapter) par tous moyens et sous tous formats pour des fins commerciales ou non.

Les seules obligations sont de :

- créditer l’association Hameaux Légers comme auteur de l’œuvre originale, d’indiquer la source et d’indiquer si vous avez effectué des modifications.

- diffuser votre contenu sous la même licence.

Vous avez une suggestion ou une ressource à nous partager ?